Dans les mythologies des cinq continents, les mythes qui évoquent l’origine des éléments indispensables à la vie (le feu, la lumière, l’eau, les plantes nourricières…), racontent que l’acquisition de ces choses si précieuses pour l’humanité se fait par le vol : un héros animal ou humain les vole à un autre animal ou à un dieu. Par exemple, dans la mythologie grecque, le titan Prométhée vole le feu des dieux pour l’offrir aux hommes.

En dehors de ces mythes d’origine, le vol est la réponse à un défi, à une épreuve, il n’est jamais une compensation à la pauvreté. Le héros mythologique décide (ou est obligé par celui qui a pouvoir sur lui) de s’emparer d’un objet magique ou prestigieux.

Mythes

Dans la mythologie grecque

La conquête de la toison d’or

Notez bien que puisqu’il s’agit d’un héros, on parle de conquête mais en réalité, il s’agit bel et bien d’un vol ! J’ai évoqué les exploits de Jason dans le thème « L’objet merveilleux protecteur ».

Les vols d’Héraclès

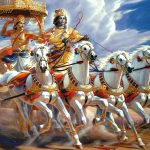

Rendu fou par la déesse Héra (qui ne supportait pas que son époux Zeus la trompe avec des mortelles pour engendrer des héros) Héraclès à tué sa femme et ses enfants. Pour se purifier de ses crimes, il doit obéir comme un esclave aux ordres de son cousin Eurysthée. Celui-ci profite de l’autorité qui lui est donnée sur le héros pour lui ordonner des tâches dangereuses, impossible à accomplir pour un humain. Parmi ces célèbres Douze Travaux, il y a le vol des pommes des Hespérides, le vol du troupeau de Géryon (un géant à trois corps réunis en un seul à la taille) et le vol de la ceinture de la reine des Amazones. (De nombreux sites et livres vous permettront de lire le détail de ces aventures.)

Le dieu Hermès

Hermès va nous donner l’occasion d’évoquer une notion importante pour la pensée grecque antique, le notion d' »arété ». Je copie la définition de Wikipédia : « L’homme ou la femme qui réalise l’arété est une personne qui sait atteindre ses buts, qui fait usage de toutes ses facultés – force, bravoure, esprit, ruse, acuité – pour obtenir des résultats réels. » Ce beau programme peut s’appliquer à tous les domaines, même au vol ! Le plus habile de tous les voleurs était Hermès : son efficacité, son « arété » lui permirent de devenir le dieu des voleurs (et des commerçants !)

Fils de Zeus, il savait parler et marcher dès sa naissance ! A midi, il sortait déjà de la grotte de sa mère, la nymphe Maïa, à la recherche de quelque action d’éclat. Il rencontra une tortue et la tua car il avait eu l’idée de faire avec sa carapace un instrument de musique qui n’existait pas encore : la lyre. Il partit à la recherche d’animaux qui lui fourniraient des boyaux pour les cordes.

Il trouva un magnifique troupeau gardé par le dieu Apollon. Profitant de ce que le divin berger parlait avec un ami au lieu de surveiller ses bêtes, il en vola cinquante. Pour effacer la trace de ses petits pieds, il les entoura de feuillages et emmena les bovins en les faisant marcher à reculons : ainsi, les empreintes de sabots étaient à l’envers de la direction qu’elles avaient prises !

Il sacrifia deux bêtes aux dieux et utilisa les boyaux pour fabriquer sa lyre, puis, ayant caché le reste du troupeau dans une caverne, il revint se coucher sagement dans son berceau.

Après des recherches, Apollon finit par trouver la trace de ses vaches et obligea le voleur à paraître devant le tribunal de Zeus. Ce fut sans doute le plus jeune prévenu de tous les temps !

Le maître de la foudre n’impressionnait pas le bambin : sans qu’Apollon s’en rende compte, il lui vola son arc et son carquois en plein tribunal divin. Ravi de la précocité de son fils, Zeus ne le punit pas, mais lui ordonna de rendre les vaches et les armes. En prime, Hermès offrit sa lyre à Apollon qui apprécia tellement cette nouveauté qu’il en fit son instrument favori. Quant à leur divin père commun (puisqu’Apollon était aussi fils de Zeus, qui l’avait engendré avec Léto), il profita des talents d’Hermès pour en faire son messager et le complice de ses aventures amoureuses. Hermès a donc été un personnage secondaire de bien des récits ou des poèmes antiques.

Hermès vole les boeufs, vase grec, VIe siècle avant notre ère, Musée du Louvre

Vulcain (Héphaïstos) forgeant les foudres de Zeus, par Rubens, vers 1637, Musée du Prado.

Le dieu a récupéré ses tenailles puisqu’elles lui servent à tenir les foudres !

Ecrivain du IIe siècle, Lucien de Samosathe vante la précocité d’Hermès, dans un de ses Dialogues des dieux :

“Vulcain : Eh ! quel mal peut avoir fait un enfant qui vient de naître ?

Apollon : Demande à Neptune, dont il a volé le trident ou à Mars, dont il a tiré secrètement l’épée hors du fourreau. Et même moi, il m’a dépossédé de mon arc et de mes flèches.

Vulcain : Un nouveau-né aurait fait tout cela, lui qui peut à peine se remuer dans les langes ?

Apollon : Tu le sauras, Vulcain, pour peu qu’il s’approche de toi.

Vulcain : Il s’est déjà approché.

Apollon : Eh bien ! As-tu tous tes outils ? N’en as-tu point perdu ?

Vulcain : Je les ai tous, Apollon.

Apollon : Malgré cela, regarde bien.

Vulcain : Par Jupiter ! je ne vois pas mes tenailles !

Apollon : Vas, tu les trouveras dans les langes du nouveau-né.

Vulcain : Comme il a la main preste ! Il s’est donc exercé à voler dans le ventre de sa mère ?

Jamais de monnaie !

Dans les récits mythiques, il n’y a jamais de vol monétaire, c’est à dire qu’on ne vole jamais de pièces d’or ou d’argent, pour la bonne raison qu’à l’époque très ancienne où ces récits sont nés, il n’y avait pas encore de monnaies.

Le commerce se faisait sous forme de troc, comme le raconte de façon passionnante l’archéologue Eric H. Cline, dans son livre « 1177 avant J.-C. Le jour où la civilisation s’est effondrée ».

Les biens volés sont le plus souvent du bétail, des pièces de vêtements ou de parure ou… des femmes ! Mais dans ce dernier cas, on parle d’enlèvement, ou bien, là aussi, de conquête…

mythologie hébraïque

Tu ne voleras pas !

A deux reprises (livre de l’Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5), la Bible cite les commandements du dieu des Hébreux, dont l’un interdit le vol.

Le désir même du vol est interdit :

« Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. »

Au fil des milliers de pages qui constituent la Bible, il y a des mentions de vols, mais ils ne sont pas détaillés ni valorisés.

Contes

Dans les contes, le vol peut être un exploit qui fait partie des tâches difficiles que le héros doit accomplir, mais le contexte social est très différent de celui des mythes : le héros est d’origine modeste et est souvent poussé à l’acte par la pauvreté.

Les exemples les plus célèbres sont :

Le chat botté

Le plus jeune fils d’un meunier n’a pour sa part d’héritage que le chat de la maison. Il se dit : “Lorsque j’aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il me faudra mourir de faim”. Mais l’animal est un Maître chat (c’est le premier titre du conte de Perrault, associé à celui de Chat botté). Sans peur, il va rencontrer l’ogre, et comme celui-ci a le pouvoir de métamorphose, il le met au défi de se transformer. Aussi sot que riche, l’ogre relève le défi et va jusqu’à se transformer en souris que le chat n’a plus qu’à croquer ! Puis il attribue les terres et le château de l’ogre à son maître, ce qui permettra au jeune homme d’épouser la princesse.

Le chat botté face à l’ogre, gravure de Gustave Doré, XIXe siècle.

Le Petit Poucet de Perrault

Comme chacun le sait, il est le plus jeune des sept fils d’un pauvre bûcheron qui abandonne ses enfants dans la forêt car il n’a rien pour les nourrir. Après avoir failli être égorgé et dévoré par l’ogre, il lui vole ses bottes de sept lieues, puis toutes ses richesses qu’il rapporte à ses parents. Puis grâce aux bottes magiques, il s’enrichit lui-même en se faisant porteur de courriers pour le roi et les dames.

Le Petit Poucet vole les bottes magiques de l’ogre, gravure de Gustave Doré, XIXe siècle.

Les « Petit Poucet » de Grimm

Un petit garçon pas plus haut qu’un pouce est le fils d’un pauvre tailleur. Il part découvrir le vaste monde et arriva dans une grande forêt où il rencontre une bande de voleurs qui ont l’intention de voler le trésor du roi. Ils demandent au minuscule enfant de se glisser par une fente dans la salle du trésor et de leur lancer les pièces d’or. Ce qui est fait. Quand le roi vient inspecter son trésor, il constate qu’il lui manque des pièces mais ne parvient pas à identifier le voleur. Lors du partage du butin avec ses complices, il ne garde pour lui qu’une seule pièce car il ne peut en porter plus. Après bien des aventures, il ramènera cette pièce à ses parents.

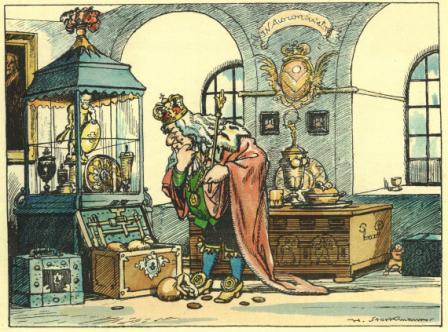

Grimm, Le voyage du Petit Poucet illustré par Hermann Stockmann (1867-1938) : le roi dans la salle du Trésor, 1925. Voyez-vous où est caché le petit voleur ?

Dans une autre version du même auteur, le tout petit garçon fait semblant d’accepter de voler pour des complices mais, après s’être glissé dans la maison, il crie et fait du bruit et les voleurs s’enfuient en voyant qu’ils vont être découverts. Il s’agit de la maison d’un curé…

Les héros de Perrault volent des ogres et l’un de ceux de Grimm refuse de voler un curé : la morale commune est sauve ! Le conte où le roi voit son trésor se vider est plus subversif…

Ali Baba et les quarante voleurs

Ce conte rattaché aux Contes des Mille et une nuits est l’une des plus célèbres histoires de voleurs.

Le brave bûcheron Ali-Baba découvre par hasard que la caverne dans laquelle une troupe de féroces voleurs entrepose son butin s’ouvre et se ferme grâce à la formule magique “Sésame, ouvre-toi”.

Il en profite pour voler quelques sacs de pièces d’or, qu’il ramène chez lui cachés sous des fagots. Émerveillée de voir tant d’or, la femme d’Ali-Baba veut absolument en mesurer la quantité. Elle emprunte à sa belle-soeur une mesure à grain, mais celle-ci, voulant savoir ce que la famille d’Ali-Baba qui est très pauvre peut bien avoir à mesurer, enduit le dessous de la mesure avec de la poix. Une pièce d’or reste collée sous la mesure.

La femme d’Ali Baba mesure les pièces d’or avec la mesure à grains empruntée à l’épouse de Kassim, frère d’Ali Baba. Illustration de Robida, réimpression 1945.

Informé par sa femme qu’Ali Baba possède de l’or, son frère Kassim lui arrache par la force le secret de la caverne des voleurs. Il s’y précipite mais les voleurs le surprennent et le tuent, car ils n’aiment pas les voleurs !

Après bien des aventures, Ali Baba sera définitivement débarrassé des méchants voleurs et profitera paisiblement, en famille, de leurs richesses.

Les voleurs coupent en morceaux Kassim, illustration de Robida.

Le fin voleur

Le conte référencé par la classification internationale sous le numéro de Conte Type 1525 a pour titre “Le fin voleur ou le maître voleur”. (Sous ce titre, vous en trouverez des versions sur Internet.)

La personnalité de ce héros qui considère que voler est un art et qui décide de faire du vol son métier, nous rapproche de l’esprit héroïque du mythe, alors que les héros de contes sont souvent peu hardis et ne réussissent leurs épreuves que grâce à la magie ou à l’aide d’êtres bienveillants. Ici, le voleur réalise vraiment “l’arété”, l’excellence des Grecs, avec autant de panache qu’Hermès lui-même !

Menacé par le roi d’être jeté en prison à cause de ses méfaits, le fin voleur, pour prouver son habileté, demande au roi de le mettre à l’épreuve en choisissant lui-même ce qui va lui être volé. Le premier vol demandé par le roi est, par exemple, (les conteurs pouvaient changer ce genre de détail) celui d’un cheval soigneusement gardé dans ses écuries, puis des pains dont le boulanger surveille la cuisson dans le four, puis les draps du lit pendant que le roi et sa femme sont couchés. Chaque fois, le voleur détourne par ruse l’attention des personnes qui veillent sur les objets (les gardes du cheval, le boulanger puis le roi lui-même) et prend les objets. Reconnaissant qu’il est très doué, le roi renonce à le jeter en prison et le prend à son service.

On trouve ce conte du maître voleur chez Grimm et je ne résiste pas à l’envie de recopier ici ce qu’il dit de lui-même, qui correspond à ce que j’ai moi-même écrit sans connaître ce texte :

« Je suis un maître voleur. Pour moi, n’existent ni serrures ni verrou. Tout ce qui me plaît m’appartient. Ne croyez pas que je vole comme un voleur quelconque. Non, je ne prends que le superflu des riches. Les pauvres peuvent être tranquilles : je leur donnerais plutôt que de leur prendre. »

Le Roman de Renart

Je ne peux terminer cette évocation des contes de voleurs sans rendre hommage au goupil, ancien nom du renard, qui s’est effacé au profit du plus célèbre représentant de l’espèce : Renart (avec un T à l’origine).

Les tromperies de Renart nous sont connues par des romans du Moyen Age mais l’animal roux est présent dans bien des contes d’animaux de toute l’Europe.

Le premier titre de la classification internationale d’Aarne et Thompson, qui débute par les contes d’animaux, est le conte “Le vol de nourriture par feinte de mort” : le renard se couche au bord d’une route et fait semblant d’être mort. Les charretiers qui transportent du poisson ramassent le “cadavre” et le jettent dans la charrette en prévision de récupérer la peau. Le renard en profite pour voler des poissons, soit en les jetant hors de la charrette, soit en enfilant autour de son cou un collier d’anguilles avant de s’enfuir.

Renart tente de voler une poule mais Chanteclair veille au grain !

Miniature du Moyen Age.

Légendes

Robin des bois

Le thème du voleur altruiste qui prend à des riches méchants pour donner à des pauvres gentils se retrouve dans la légende de Robin des bois, mise par écrit en Angleterre depuis le Moyen-Age. L’auteur le plus célèbre qui s’est emparé de ce personnage populaire est Walter Scott.

Dans l’article qui lui est consacré sur Wikipédia, notons ce détail qui exprime une forme moderne de la pensée mythique, en tant que vision dualiste du monde, avec nécessité de supprimer un des deux pôles de la dualité :

“En 1953, dans le cadre du maccarthysme et de la chasse aux « communistes » aux États-Unis, Robin des Bois est assimilé à de la « propagande communiste » par l’État de l’Indiana et retiré des bibliothèques.”

Olivia de Havilland dans le rôle de Lady Marianne et Errol Flynn dans le rôle de Robin des bois, The Adventures of Robin Hood, 1938.

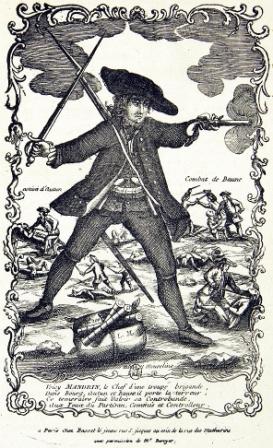

Gravure du XVIIIe siècle présentant les forfaits (ou exploits !) de Mandrin,

Collection particulière.

Mandrin

Chaque coin du monde a ses légendes nées de la personnalité d’un voleur plus habile que les autres, ou plus sympathique.

En France, l’un de ceux qui est devenu héros de légende est Louis Mandrin (1725-1755). Un témoignage contemporain paru dans La Gazette de Hollande le présente de façon très valorisante : « Beau de visage, blond de cheveux, bien fait de corps, robuste et agile. À ces qualités physiques, il joint un esprit vif et prompt, des manières aisées et polies. Il est d’une hardiesse, d’un sang-froid à toute épreuve. Son courage lui fait tout supporter pour satisfaire son ambition. ». Il fut roué vif le 26 mai 1755 à Valence, devant 6 000 personnes.

Récits et réalités contemporaines

Comptes bancaires secrets, corruption, banqueroutes frauduleuses, spéculation, abus de biens sociaux, blanchiment d’argent, etc, l’actualité internationale montre que le transfert de richesses n’est pas toujours en harmonie avec le huitième commandement…

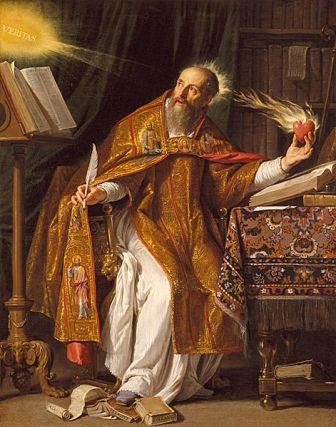

Exploits financiers dignes d’être admirés ou forfaits qui spolient des innocents ? Avidité sordide ou habileté technique ? Je n’ai pas compétence pour porter un jugement sur ces actes, je laisse la parole à plus qualifié que moi : Saint Augustin a dit : “Un homme riche est un voleur, ou le fils d’un voleur”.

Saint Augustin, par Philippe de Champaigne, vers 1650,

Musée d’Art du Comté de Los Angeles.